La mujer se cubrió con un hábito que había en el establo, de alguna manera cobró alas y, antes de la medianoche, se encontró a varias leguas de distancia, lejos de las rutas, sobre una landa abandonada que no era más que cardos y zarzales. Y en el límite de un bosque, bajo una luna dudosa, pudo al fin recoger algunas bellotas, que tragó como una bestia. Siglos habían transcurrido desde la víspera, la mujer se había metamorfoseado. (…) Giraban en ella pensamientos en modo alguno humanos, cuando escuchó, o creyó escuchar el graznido de una lechuza y después una agria carcajada. (…) La carcajada se repite. ¿De dónde proviene? La mujer no ve nada. Se diría que la risa proviene de un viejo roble. Entonces oye claramente: Ah, ya estás aquí finalmente… No has venido de buena gana. Y no hubieras venido si no estuvieras en la última necesidad…

Jules Michelet, La Bruja.

O exílio, em palavras de Said, “tem origem na velha prática do banimento. Uma vez banido, o exilado leva uma vida anómala e infeliz, com o estigma de ser um forasteiro”[1]. O exílio é um fenômeno ligado à mobilidade obrigada de pessoas que veem na situação de fugir da própria terra uma tentativa de sobreviver. O exílio também “tem funcionado como um mecanismo de regulação para sistemas políticos incapazes de criar modelos de participação plurais e inclusivos”[2]. O exílio sempre existiu, mas no século XX o exílio tornou-se tragédia global e, por outro lado, um assunto frívolo e “pantagruélico”, ligado à ideia de viagem maravilhosa.

Tem, também, um outro tipo de exílio, que podemos denominar de “exílio interno”, que se define como alienação de um indivíduo dentro da própria pátria e cultura, dado que no seu sentido mais amplo, o exílio “põe em relevo a lógica da exclusão política e o deslocamento da esfera pública interna”[3]. Neste ensaio, gostaria de explorar como esse exílio interno relaciona-se ao Exílio, em caixa alta, definido brevemente no parágrafo acima, e como essa noção está relacionada com a arte e o artista. No entanto, para chegar nessa relação será preciso trazer para a arena do texto uma série de referências que, dentro de uma metodologia mito-crítica, remetem ao exílio como topos, como lugar no imaginário cultural ocidental.

EXÍLIO E ARTISTA

O pertencimento do artista à sociedade tem sido um assunto recorrente de discussão. Talvez o primeiro exemplo conhecido dessa fricção seja encontrada na República de Platão, cidade utópica onde o artista não era bem-vindo. Poderia se deduzir que Platão desprezava os artistas por considerá-los simples imitadores da natureza, uma fraude em essência, mas suas razões para exilá-lo não deviam-se à falta de admiração:

“It seems, then, that if a man, who through clever training can become anything and imitate anything, should arrive in our city, wanting to give a performance of his poems, we should bow down before him as someone holy, wonderful, and pleasing, but we should tell him that there is no one like him in our city and that it isn’t lawful for there to be. We should pour myrrh on his head, crown him with wreaths, and send him away to another city.”[4]

Mesmo quando merecedor de louvor, o artista é percebido como uma ameaça para esta utopia. Pelo menos, um certo tipo de artista o é: o poeta mimético. A mímesis em geral é colocada em dúvida e, por oposição, a narração simples é reivindicada por seu valor pedagógico. Tem sido assumido que a mímesis fazia referência à imitação e que, portanto, Platão estava condenando a representação, tanto teatral quanto pictórica, segundo ela é entendida hoje; mas, ao mesmo tempo, tem se esquecido que mímesis também significava personificação, e, ainda mais, que a personificação não era uma arte da impostura tanto quanto da incorporação e encarnação. Platão não estava rejeitando ao poeta que, por falta de talento, copiava; pelo contrário, ele estava rejeitando o excessivamente poético, o excessivamente órfico[5]. Não negava o valor artístico da poesia mimética, mas sim o seu valor educacional e social.

De acordo com Peter Kingsley, os pensadores platônicos achavam irritante o fato de um filósofo escolher a poesia e não a dialética para se exprimir, motivo pelo qual interpretaram o poema de Parmênides Memoria Mundi com certa lassitude. Este poema era, como explica Kinglsey, uma viagem. Não a simples narração de uma viagem, mas a viagem em si própria. As palavras de Parmênides, diz Kinglsey, não são teóricas, não esperam provocar um debate. A linguagem assim usada visa conseguir aquilo que expressa. Trata-se de palavras, em resumo, que são. O poeta viajava com palavras, ou com o canto, por meio da recitação. Nesses tempos, dizia Kingsley, o poeta era um homem que podia virar qualquer coisa.

Assim, o poeta mimético, órfico, será enviado para fora da nossa cidade, ou, melhor ainda, das cidades em geral, pelo menos na medida em que estas sejam modelos de virtude e progresso. Ora bem: ele ficará perto, pois artistas e xamãs sempre são úteis; espelhos nos quais uma sociedade se reconhece a partir do outro. Existem, como Manuel Delgado nos lembra, certas pessoas que, devido à singularidade de sua colocação em relação ao resto, são mais aptos a compensar esses “pontos cegos” que cada sistema social tem: feirantes, lunáticos, comediantes, poetas, artistas… e, naturalmente, bruxas e operadores mágicos de todos os tipos, tão frequentemente confundidos com outros excêntricos sociais. De fato, os excêntricos sociais se sobrepõem em algum ponto, dado que às vezes devem desempenhar a mesma função social. De acordo com Delgado, essas variadas tipologias são encarregadas de operar “trânsitos inverossímeis entre esferas, sínteses impossíveis, compromissos inconcebíveis no plano do pensamento normal, laços aberrantes, misturas entre substâncias simbólicas incompatíveis”[6]. Nesse sentido, diz Delgado, “o pensamento que chamamos de normal, sempre limitado nos seus recursos, e o pensamento excepcional, extra-ordinario ou até patológico, todos eles desbordantes de acção significadora, em absoluto de opõem, mas de fato se complementam”[7]. Assim, a pergunta seria: em função da ocasião, que papeis podem desempenhar esta bateria de partes soltas e sobressalentes? Quem podia ter sido uma sacerdotisa pode arder na fogueira, tudo vai depender dos lugares que tenham se habilitado para os excéntricos no tecido social.

O PODER NAS SOMBRAS

O exílio dialoga com a alteridade, pois é alteridade o nome que recebe o que tem ficado “extramuros”. O artista passa muito tempo lá e provavelmente até se aninhe ali, mas quase sempre perto do muro, fronteira com o “civilizado”. Estabelecendo uma analogia com a teoria do Mario Perniola sobre a sombra, o lugar do artista acha-se, “num canto, na sombra que acompanha as exposições das obras e as operações artistico-comunicativas”[8]. Poder-se-ia até dizer que o artista depende de uma fonte de luz porque, como assinala Mario Perniola, quanto mais perto da luz, mais escura e densa ficará a sombra projetada e, quanto mais densa seja a sombra, tanto melhor para a arte.

“The more violent is the light which one pretends to shed on the work and on artistic operation, the darker is the shadow they project. The more diurnal and banal is the approach to artistic experience, the more what is essential withdraws and takes refuge in the shadow.”[9]

Evidentemente, a escuridão é chave. Provavelmente, uma das chaves da alteridade. Os prófugos fogem durante a noite, as bruxas (e todo tipo de conspirador maléfico) reúnem-se ao amparo da noite, e, na noite, o sonho pode nos levar até o inframundo ou, pelo menos, cessar qualquer pensamento razoável. Inclusive depois do iluminismo, é mais plausível achar o saber (ou era a sabedoria?) agachada em algum lugar escuro[10]. Por último, a morte – sempre relacionada com a noite e a escuridão – é o epitome da alteridade.

O artista aproxima-se assim das figuras míticas da alteridade, como Ártemis, uma deusa sempre estrangeira, sempre “vinda de fora” (isto é, de um Oriente simbólico), ou como Dioniso, que inicia-se nos segredos da magia e da ilusão óptica (a produção de imagens) depois de uma viagem de iniciação para oriente, de onde volta plenamente formado como ser-outro. Nas palavras de Jean-Pierre Vernant, “Artemisia é, junto com Dioniso, uma dessas divindades cuja origem a imaginação grega situava longe do pais, como um deus vindo de fora, do estrangeiro”[11], mas que, contudo, eram adoradas nas polis gregas. Como Vernant destaca em La muerte en los ojos, o traço mais significativo dessas figuras míticas é sua capacidade de mediar entre o civilizado e o indomesticado, atuando como uma válvula que permite uma certa permeabilidade. Ao tornar Ártemis em uma figura conciliadora e instalar Dioniso no coração do teatro, a cultura Grega incorpora a alteridade e encontra formas para lidar com esta.

No que se refere aos exilados, há versões diferentes sobre a forma com que a alteridade fazia parte (ou não) das antigas culturas gregas. De acordo com Kingsley, os territorios da Grécia sempre estiveram mais abertos aos migrantes e passantes do que poderíamos pensar. Já segundo Julia Kristeva[12], uma grande mudança de atitude veio após as guerras com a Pérsia, que provocaram um sentimento de unidade entre as polis gregas. Mais tarde, durante o período helenístico, esse sentimento de relativa fraternidade facilitou a assimilação parcial de uma parte da filosofia estoica: o universalismo, isto é, a ideia de que todos os seres humanos são iguais, apesar de suas diferenças culturais.

De acordo com Kingsley, o pensamento estoico (e cínico) está em dívida com o exílio: Parmênides de Eléia (não oficialmente estoico mas, no entanto, mestre de Zenão de Cítio, identificado como fundador da escola estoica de pensamento) foi um imigrante de segunda geração, e o próprio Zenão de Cítio, provavelmente de origem fenícia, foi, de todo modo, um estrangeiro em Atenas. Mas também poderíamos falar de Meleagro de Gadara, que sendo da Síria (hoje Jordânia), foi educado em Tiro (Líbano), e morreu na ilha grega de Cos. Ou Crisipo de Solos, que era de Tarso e, após ter sua herança confiscada pelo rei, migrou para Atenas, onde faleceu anos depois. Ou Menipo de Gadara, que era um escravo liberto da Síria (hoje Jordânia) e que aparentemente morreu em Tebas (isto é, a atual Grécia). Ou Diógenes de Sinope, conhecido por viver em um barril, que foi exilado de sua terra natal por forjar moeda falsa e migrou para Atenas, onde viveu na indigência e onde viu acabar seus dias. Ou Cleantes de Assos, que começou no campo da filosofia aos 50 anos, depois de uma vida dedicada a atividades como o boxe, a jardinagem e ao transporte de agua. Em suma, uma bela coleção de exilados, viajantes e párias.

Kristeva examina em detalhe a figura jurídica do meteco, o estrangeiro estabelecido. Os metecos eram geralmente agricultores, diz Kristeva, mas eles também podiam ser banqueiros, armeiros e proprietários de terras. Em Atenas, alguns se tornam intelectuais ilustres (como Aristóteles). Embora os direitos dos metecos fossem restritos, em Atenas, por exemplo, eles às vezes desfrutavam de isenção fiscal, o que indica que sua presença era valorizada. Basicamente, existiam maneiras de integrar a estranheza na cultura, tanto quando tratava-se do estrangeiro dentro de nós mesmos, quanto do exilado. Lembremos que um sujeito que morava em um barril era uma autoridade filosófica contemporânea digno de debater publicamente com Socrates. A alteridade se recusa a ser proibida; nem através de sistemas fechados (xenofobicos) nem através de sistemas utópicos que se recusam igualmente a lidar com a diferença proclamando que esta não existe. Mas pode, no entanto, ser encarada.

Muito parecido com o local periférico em que temos alocado os artistas, Ártemis habita um territorio indefinido e sempre periférico que as vezes se encontra nas montanhas e outras no bosque, nos leitos dos rios, ou nos lotes vagos que marcam os limites da terra arada. Em outras palavras, ela habita “as fronteiras, onde se estabelece o contato com o outro, onde o selvagem interage com o doméstico: para se opor, mas também e, simultaneamente, para se interpretar”[13]. É precisamente essa ambiguidade que vai permitir ao artista ter uma posição privilegiada, de onde vai tirar seu poder. Gostaria de ilustrar isso por meio da pintura conhecida como A Tempestade, de Giorgione, uma vez que essa pintura contem várias chaves que podem nos ajudar a entender a relação do artista com o poder e com o exílio.

A protagonista de A Tempestade é definida genericamente como uma cigana, embora realmente esta não foi mais que uma nomeação espontânea, atribuída em um primeiro momento, para fins de catalogação e para poder se referir a cada misterioso personagem de alguma forma[14]. Mais tarde, o argumento será que se trata de uma cigana por estar seminua e descomposta, apesar de que até onde eu sei estes nunca foram traços ciganos. Seria mais lógico explicar essa associação de ideias levando em conta a localização extramuros da personagem. A maioria das interpretações de A Tempestade (variadíssimas) coincidem em que a situação desta mulher, seja quem for (virgem, deusa, princesa ou ninfa) é produto de um Exílio. Considerando que se encontra do outro lado das muralhas da cidade num estado bastante precário, é razoável supor que existem motivos de peso que justificam sua presença lá. Esta cigana seria nossa Exilada com “E” em caixa alta.

Giorgione, La Tempesta, 1508

Giorgione, La Tempesta, 1508

Por outro lado, a figura masculina da equação, o homem que aparece representado com uma vara para caminhar, seria nosso exilado “interno” ou “voluntário”: o artista. Esse personagem tem sido identificado, em várias interpretações, com o próprio Giorgione, o que só contribui para reforçar a analogia proposta. A figura está caracterizada com o atributo principal do nômade, a vara, mas sua vestimenta não poderia ser menos adequada para a vida errante. Por outro lado, essa mesma vestimenta descarta totalmente a possibilidade de esse homem ser um camponês. As duas figuras, afastadas como estão uma da outra, dividem um momento extremamente importante: os dois se acham fora da cidade, do lado das ruínas, nesse parêntesis entre a luz do relâmpago e o som do trovão. A cigana olha para nós, enquanto o caminhante olha para a cigana. O forasteiro é a única testemunha da presença da cigana que pare, sozinha, sem teto e sem terra. Em outras palavras, o artista se constitui como observador e narrador (pois uma testemunha não só olha) da “vida nua” segundo ela é definida por Giorgio Agamben. A moral da historia seria que só desde o próprio exílio (caixa baixa) pode-se perceber o Exílio (caixa alta), o que equivale mais ou menos a dizer que o exilio “interno” ou “voluntário” possibilita o pensamento crítico. Talvez por isso Said define a tarefa crítica (e elucidativa) como tarefa própria dos exilados em geral[15].

E, no entanto, o artista tem tradicionalmente uma forte relação com o poder, tanto político quanto econômico (como talvez delata a roupagem do personagem). Apesar disso parecer uma contradição flagrante, a forte relação que o artista tem com o poder é apenas a outra face da tendência artística ao exílio, pois a instabilidade do exílio ao qual ele está abocado coloca o artista em uma situação de carência endêmica, e talvez é por isso que, como disse Said a propósito dos exilados, estes, “por mais que tenham êxito, (…) são sempre excêntricos que sentem sua diferença (ao mesmo tempo que, com frequência, a exploram) como um tipo de orfandade”[16]. Ou talvez esta esquizofrenia tem a ver com a natureza do artista enquanto animal mimético: aquele que é capaz de encarnar e mediar sem “cair num cinismo petulante”[17].

Mais uma vez, Ártemis pode nos ajudar a entender como a relação entre arte e poder é produzida em paralelo com a relação entre marginalidade e arte. Ártemis é a deusa de uma fronteira intangível cuja extrema fragilidade se revela sem cessar. Mas (e aqui vem a letra pequena), graças a ela as fronteiras são preservadas, pois do contrário os homens cederiam à selvageria. Da mesma forma, a identidade artística é caracteristicamente ambígua, uma faca de dois gumes. Mas isso não tem porque servir como justificação para de qualquer incoerência. Pelo contrario, como se ve no caso de Artemisia, a ambiguidade é uma mestre exigente que demanda destreza em uma ampla variedade campos.

INTERLÚDIO: SOBRE A BANALIZAÇÃO E INSTITUCIONALIZAÇÃO DO EXÍLIO ARTÍSTICO

Said coloca sobre a mesa a seguinte questão: “Partindo da base de que o exílio é um trauma de alienação incurável, a questão é como este foi se transformado num tema vigoroso – enriquecedor, inclusive – da cultura moderna”[18]. A hipótese de que o exílio continua sendo um valor artístico poderia ser facilmente sustentada com um mapeamento do incremento nos programas de residências artísticas, a maioria delas tão breves e precárias quanto escapadas de final de semana. O valor curricular dessas pequenas degustações de exílio se faz evidente se pensamos que em inúmeras ocasiões os artistas pagam do seu próprio bolso pela experiência.

Mas, precisamente porque o exílio nos coloca em contato com a realidade – em contato tenso com a alteridade – não pode se assumir a tendência artística natural para o exílio desde a banalidade, pelo menos não na escala atual. Refiro-me, em suma, à ausência de transcendência – risco? – implícito nesses breves e superficiais processos de expatriação padronizada. Por outro lado, tendo em conta que, como Said destaca, a nossa era é a do Exilado (com “E” em caixa alta), pensar o exílio apenas em termos de benefício cultural e retribuição curricular pode contribuir para a banalização de suas implicações mais sombrias. Isso não quer dizer que não deve haver lugar institucional para o exílio artístico, mas que a tendência dos artistas para o exílio e a mobilidade, a própria importância existêncial da viagem, foi assumida só superficialmente e tornou-se uma outra bugiganga cultural.

A Boîte-en-valise de Duchamp, que T.J. Demos analisa detalhadamente em The Exiles of Marcel Duchamp, antecipa essa compulsão migratória com ironia enquanto incorpora forças institucionais. Neste processo de miniaturização, a obra de arte se torna independente: um exemplo de autarquia por meio do qual o próprio portfólio automusealiza-se e o artista vira o curador e coletor único de seu próprio corpo de trabalho (que T.J. Demos compara com o corpo do artista). O formato se adéqua à portabilidade, mas, ao mesmo tempo, torna-se totalmente independente, cortando os laços com a compulsão artística institucionalizada que recorre ao exílio como fonte de legitimação. A boîte é feita para viagem, mas é a única peça que não precisa viajar para nenhum lugar, uma vez que ela incorpora a viagem. Como T.J. Demos aponta, Duchamp lamentava profundamente ter espalhado sua escassa produção pela França e pelos Estados Unidos, tendo dito que toda vez que ele tinha que se despedir de uma obra sentia que lhe reclamam um dedo ou uma perna. Assim, a boîte seria uma tentativa de reunir o próprio corpo de novo, esquartejado pelos mecanismos de legitimação e venda que são inerentes ao mundo da arte.

Duchamp, Boîte en Valise, photo, 1942

Duchamp, Boîte en Valise, photo, 1942

Outro bom exemplo de como uma obra pode incorporar (tornar-se) a viagem é o livro inacabado de Helio Oiticica. O livro não só foi escrito durante seu exílio em “Babilônia” (Nova Iorque), mas também como consequência de um exílio interno. Em Livro ou livro-me, Frederico Coelho relaciona a morte do pai do artista e seu primeiro contato com a comunidade da Mangueira (uma favela do Rio que seria crucial para o seu desenvolvimento como artista) com o que ele chama de “eclosão de sua escrita poética” (à qual o próprio Oiticica se refere em suas cartas como “poética secreta”). Tornar-se órfão vai, neste caso, de mãos dadas com a descoberta da alteridade – a descoberta do estranho dentro de nós – e o surgimento de uma vontade que é definida como poética. No exílio, tanto interno quanto geográfico, o livro torna-se uma especie de lar móvel, uma tenda de nômade. O livro permaneceu inacabado porque, entre outras coisas, só a morte do artista podia finalizá-lo.

Viajar é parte da arte; sempre foi. Desde que os sonhos iluminavam nossa vigília, desde que dormentes viajavam fora de seus corpos, desde a viagem de Parmênides para o Hades ou a viagem de Dante para o Inferno. Provavelmente desde que o homem era nômade e teve que carregar seus ídolos portáteis. Muitos artistas viajam, não só como parte de uma operação de enchimento curricular, mas como uma parte indispensável de seu processo criativo; eles fazem da viagem o núcleo e razão de ser da sua produção. A questão seria se essa tendência à viagem é assumida em toda a sua extensão, ou se ela tende a ser banalizada pois, como diz Kingsley, “podemos viajar pelo mundo sem sair do lugar”. Viajar é também uma técnica, tanto quando se trata de alcançar um estado de suspensão que pode permitir uma viagem extracorpórea como quando se trata de ir para algum lugar no mapa. Viajar é uma arte de iniciação e, como tal, não é tanto uma arte de mover-se ou locomover-se como a arte de ser transformado: se você sabe como, pode fazê-lo sobre um pé[19].

EXÍLIO, TERRA E TRABALHO

Quando Deus expulsa a Adão e Eva, lhes condena a trabalhar a terra. Este trabalhar a terra é, a partir de então, o que lhes define como humanos, e como humanos exilados, conhecedores já do bem e do mal. Conhecedores, mesmo que seja redundante, do conhecimento. Seguindo com a analogia bíblica, note-se que o conhecimento está diretamente ligado ao exílio dos homens do Paraíso e sua condenação ao trabalho da terra (com suor) e ao parto (com dor). O exilado sabe logo trabalha, ou talvez à inversa. Em palavras de Kristeva:

“O estrangeiro é aquele que trabalha. Enquanto os nativos do mundo civilizado, dos países adiantados, acham o labor vulgar e assumem os ares aristocráticos da desenvoltura e do capricho (quando podem…), você reconhecerá o estrangeiro pelo fato de que ele ainda considera o trabalho como um valor (…) trabalho: como se fosse ele a terra eleita, a única fonte de sucesso possível e, sobretudo, a qualidade pessoal inalterável, intransferível, mas transportável para além das fronteiras e das propriedades.”[20]

Sempre imaginamos o Paraíso como um lugar verde e exuberante e, portanto, natural. Mas porque natural? O que há de natural em o sol sempre brilhar, ou no pacífico reino onde, como na profecia de Isaías, o lobo e o cordeiro se apascentarem juntos, e o leão comer palha como o boi?[21]. O Paraíso é um lugar antinatural, nesse sentido muito mais parecido com a utopia em que as cidades ocidentais tão deficientemente se inspiram. É por isso que, como Salvatore Settis revela em sua obra sobre A Tempestade de Giorgione, há muitas representações em que a porta do Paraíso torna-se uma arquitetura complexa e, em alguns casos, quase uma cidade em si. Às vezes, o próprio Paraíso vira uma cidade amuralhada distante, razão pela qual Settis realmente considera que esta pode ser uma leitura adequada da obra de Giorgione. Seguindo este fio, a cidade seria então o paradiso voluptatis, e, portanto, uma plataforma para a vida se desenvolver em oposição aos preceitos da condenação divina ao exílio. Isto é: em oposição ao dor do parto, o trabalho da terra, e o conhecimento do bem e do mal adquirido por meio de experiência em primeira mão, aquela que vem de pôr a mão na massa.

Além disso, para que haja o exílio, deve haver uma viagem, e se a utopia da cidade paradisíaca se institui como plataforma para a vida em oposição aos preceitos do exílio, viajar deverá ser regulado, até certo ponto banido. O que Platão realmente proibiu quando barrou o artista mimético da sua Republica? Por quê ele fala de um homem que “chega à cidade”? Não tinha poetas miméticos residindo na polis ateniense? Ou será que a transumância do poeta era um traço já intolerável deste? Não à toa, Parmênides -com quem Platão estava familiarizado mas não necesariamente alinhado- foi um imigrante de segunda geração que preferia a poesia à dialética, e a preferia não apenas como veículo para sua mensagem, mas como veículo para uma outra dimensão. A pergunta seria se Parmenides viajou graças a poesia ou se foi capaz de viajar porque ele já tinha provado (ou era) o fruto do exílio. Dante era um exilado também e, como Kristeva nos lembra, ele escreveu a totalidade do seu texto enquanto exilado. A viagem de Dante, como a de Parmenides, é também uma viagem ao submundo que se faz possível graças a um texto: “poema total, que abraça o todo do universo”[22]. Poesía e exilio se reiteram: é provavelmente por isso que “ver um poeta no exílio”, diz Said, “é ver antinomias do exílio encarnadas com uma intensidade única.”[23]

Sandro Botticelli, La carte de L’enfer, la frontispice de l’0euvre de Dante, 1496

Sandro Botticelli, La carte de L’enfer, la frontispice de l’0euvre de Dante, 1496

CONCLUSÃO: SOBRE SHANDYS E BRUXAS

De acordo com Said, o exílio significa perda ou ausência de comunidade e, portanto, absoluta solidão. Em suas reflexões sobre o exílio, Said se pergunta como superar a solidão do exílio sem cair nas garras do nacionalismo. Acreditamos que existem alternativas, apesar destas não serem tão monolíticas e portanto satisfatórias. Então, para fechar este ensaio, eu gostaria de me remeter ao romance Uma breve história da literatura portátil, de Enrique Vila-Matas, em que o autor documenta a criação de uma genuína comunidade de exilados artísticos. Os shandys de Vila-Matas são membros de uma comunidade imaginária de artistas: uma conspiração sem alvo, uma associação cujo preceito básico é o nomadismo e a portabilidade. Todos eles são exilados; a maioria deles exilados voluntários ou exilados internos (como Duchamp), mas há também Exilados em caixa alta (como Walter Benjamin), com cuja trágica história estamos familiarizados. Nesse romance sem rumo, a comunidade vai se encontrando em diferentes países por uma mistura de acaso e vontade. Os shandys carecem de estrutura, protocolos, inventam seus rituais como eles vão surgindo, e assumem a própria dissolução do grupo como destino inevitável (e, em alguns casos, até mesmo desejável).

A formação de comunidades é, de fato, um recurso bastante comum entre exilados. As comunidades de exilados podem ser formadas de acordo com critérios nacionais ou regionais, mas também podem ser formados em torno de valores universalistas. Há, como Kristeva destaca, uma certa tendência ao universalismo no tecido do tipo de comunidades que desafiam fronteiras, tais como o estoicismo pré-platônico, a cristandade primitiva, ou o iluminismo humanista. Comunidades universalistas podem, no entanto, revelar-se mais ou menos pluralistas (mais ou menos dogmáticas) dependendo dos sacrifícios que eles pedem para os excêntricos sociais ou potenciais membros como requisito para sua pertença. No caso da citada comunidade artística, a pertença vem marcada pelo nomadismo dos membros, por sua tendência a ficar solteiros (ou por se abster das relações ou por ser demasiadamente proclive a elas), por sua paixão igualmente desmedida pelo trabalho e pela acídia, e por uma serie de caraterísticas que, como iremos ver brevemente, ressoam com o que foi visto até agora.

A comunidade delirante de indivíduos excêntricos do romance de Vila-Matas se assemelha às comunidades mágicas às quais os inquisidores imaginavam que pertenciam as bruxas, pois não pode-se afirmar totalmente sua existência enquanto comunidade. Nem os shandys nem as bruxas tem nada parecido à “pátria” ou à “religião” no sentido sectário que estes termos frequentemente tem. Poderíamos argumentar que os inquisidores (e os que as perseguiam sem sê-lo) estavam certos em intuir que todas essas mulheres isoladas formavam uma espécie de seita intangível; que elas deviam estar vinculadas, que deviam ter viajado e festejado juntas, durante a noite. Seus detratores justamente sentiam que existia entre elas um laço tão forte quanto a ideia de pátria. Mas tratava-se de uma pátria diferente, na mesma medida em que a arte pode ser uma pátria.

A diferença substancial entre feiticeira e bruxa, entre artista e shandy – um acrônimo que significa, aliás, Si Hablas Alto Nunca Digas Yo (se falas alto nunca fales eu) – é que o primeiro é individual, enquanto o último é parte de uma coletividade. Mas esta coletividade está, no entanto, muito longe de formas autoritárias de imposição que muitas vezes acompanham qualquer forma de coletividade. O artista portátil é apenas um indivíduo deslocado e excêntrico; a feiticeira é uma mulher sábia, mas shandy e bruxa fazem parte de uma empresa maior (uma empresa do mal, isto é, com base em comportamentos antissociais). Ambos os processos implicam uma primeira etapa de isolamento (“emboscamento”[24], segundo entendido por Ernst Jünger) que depois leva para a formação de uma comunidade atípica que, longe de abafar as características individuais, as alimenta.

Como temos apontado, os shandys são definidos por sua tendência a funcionar como “máquinas celibatárias”. Isso os aproxima de novo de Ártemis, de Dioniso ou ainda das Danaides, referidas por Kristeva como duplamente estrangeiras, uma vez que não só vêm do Egito, mas também se recusam a formar uma família e, assim, assassinam seus maridos durante a noite. Na descrição que Vila-Matas faz dos shandys, outras características do exílio emergem. Principalmente, a associação entre o exílio e o trabalho e a associação entre o exílio e alteridade. Shandys são workaholics notoriamente bipolares, e manifestam uma tendência constante ao trabalho que se alterna com a inatividade total.

“Salvo algún periodo de extraordinaria vagancia, los shandys, siempre se mostraron muy atareados, siempre tratando de trabajar mas, especulando, muy a menudo, sobre su vida de artistas infatigables. (…) Y parte del impulso de la vasta correspondencia que mantuvieron entre ellos, tanto oral como escrita, fue siempre la de hacer la crónica de la existencia del trabajo, informar sobre ella, confirmarla.”[25]

Estes surtos de produtividade vêm de mãos dadas com períodos de imensa preguiça, justificados por somente em um estado de inatividade total os shandys poderem escapulir do assédio das criaturas medonhas com as que compartilham sua vida profissional: odradeks, golems, e bucarestis.

“El estilo de trabajo del shandy era la inmersión, la concentración en el trabajo. (…) Pero concentrarse tiene sus riesgos y acaba creando odradeks, golems, bucarestis y todos tipo de criaturas que pueblan la soledad de quienes, en tensa convivencia con el doble, se aíslan para trabajar.”[26]

Man Ray, Jacques Rigaut, 1922

Man Ray, Jacques Rigaut, 1922

O convívio com o outro é uma das principais caraterísticas shandy, que também se manifesta na sua atração pela negritude e, por outro lado, na sua tensa relação com o duplo, com a sósia. Os shandys são especialistas em serem “estranhos para si mesmos”:

“Somos siempre duales en apariencia, y lo somos por cuento encarnamos lo nuevo y lo viejo al mismo tiempo. Nosotros tenemos nuestras raíces en el mismo futuro que tan honradamente nos preocupa. Tenemos dos ritmos, dos rostros, dos interpretaciones.”[27]

Para finalizar, esta dualidade é posta em relação com um assunto do passado e do presente, uma questão de raízes. Ou melhor, a intuição das raízes; a intuição de que arte e exílio estão intimamente relacionados, e que as viagens e as trevas fazem parte de tudo isso. Um palpite que – contaminado pela noção moderna de turismo nos dias de hoje – não se encontra acompanhada de um conhecimento para apoiá-la e tornar a vontade de viagem em um processo de iniciação transformador[28]. Se acreditarmos em Kingsley, esse tipo de conhecimento teve uma vez o seu lugar dentro das muralhas da cidade em um caldeirão chamado Grécia, lugar mítico da imaginação ocidental e do qual esta é um produto seletivamente amnésico. Embora um pouco de cabeça pra baixo, a memória poderosa desses traços humanos ainda se manifesta em carne e osso em bruxas e em artistas; excêntricos sociais a que tem sido adjudicada a missão social de viajar em nome de um meio que não lhes fornece as ferramentas para fazê-lo.

A fim de evitar tornar-se uma vítima de tal situação de precariedade forçada e perversamente imposta, um outro tipo de viagem é necessária: a viagem no tempo. Viajar no tempo pode ajudar a amarrar fios soltos, urdir uma nova corda com a que se fazer um arnês. Órfãos também têm suas tradições, e podem adotar pais de sua escolha, como Zenão adotou Parmênides. Há também restos das instituições da viagem, novos e estranhos templos neoclássicos que foram construídos sobre as ruínas dos “pholearum” da Grécia antiga[29]. Kristeva, como era de esperar, aconselha a psicanálise:

“Um tratamento psicanalitico ou, de forma mais excepcional, uma intensa viagem solidaria pela memória e pelo corpo podem, contudo, produzir o milagre do recolhimento que unirá a origem ao adquirido, resultando numa dessas sínteses móveis e inovadoras de que são capazes os grandes cientistas ou os grandes artistas imigrados.”[30]

Mesmo não compartilhando a fé de Kristeva na psicanálise (ou nos psicanalistas) e me inclinando mais para a “viagem solidária através da memória e do corpo”, entendo que, em qualquer caso, ela refere-se a uma viagem ao Inferno e de volta; à noite, ao abismo do ser, ao “outro mundo” que vive em nós.

Tudo isto pode parecer inofensivo, até mesmo inconsequente, mas sob a aparência da brincadeira (e sem negar que poderia ser exatamente isso: uma brincadeira muito séria) essas comunidades – shandys e bruxas –, baseadas na ideia do exílio – deste mundo, deste Deus, deste conjunto de normas estabelecidas –, albergam a esperança da contextualização na mais absoluta des-contextualização.

“Apenas nos vemos entre nosotros, pues como artesanos permanecemos aferrados a nuestra individualidad, pero a veces sopla un viento polar que nos reúne a todos en el patio central, donde, sonrientes y abrigados, intercambiamos miradas de complicidad; de vez en cuando, alguna que otra palabra interrumpe el silencio y sentimos que nos erguimos como lanzas que trepan hacia la altura desbordando la sombre; no alcanzamos la victoria, pero silencio contra silencia, seguimos combatiendo, porque sabemos que el cielo la ambición nunca desdeña.”[31]

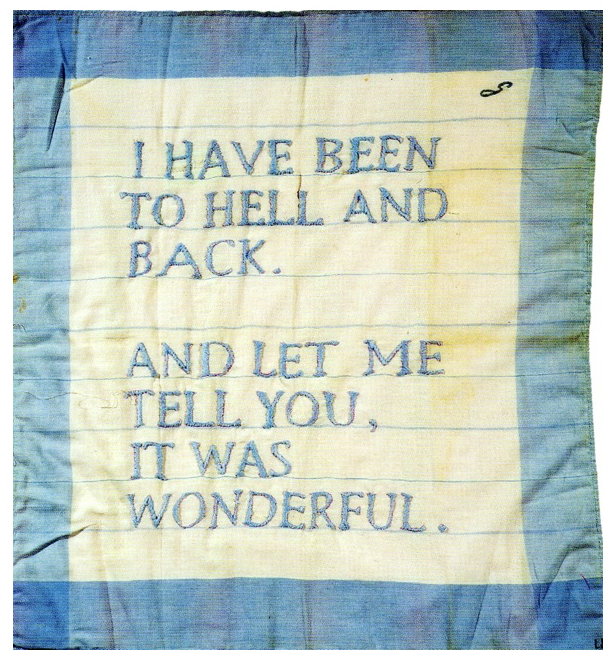

Louise Bourgeois, I’ve been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful. 2007.

Louise Bourgeois, I’ve been to hell and back. And let me tell you, it was wonderful. 2007.

NOTAS DE RODAPÉ

[1] SAID, Edward. Reflections on Exile. Cambridge Massachusetts: Harvard University Press, 2000. p. 181.

[2] SZNAJDER, Mario; RONIGER, Luis. The politics of exile in Latin America. New York: Cambridge University Press, 2009. p. I.

[3] Ibidem.

[4] 397e-398a of Plato’s Republica, as cited in NADAFF, Ramona. Exiling the Poets: The Production of Censorship in Plato’s Republic. Chicago: The University of Chicago Press, 2002. p. 64.

[5] KINGSLEY, Peter. En los oscuros lugares del saber. Girona: Ediciones Atalanta, 2014. p. 65.

[6] DELGADO, Manuel. La magia: la realidad encantada. Barcelona: Montesinos, 1992. p. 63.

[7] Ibidem., p. 65-66

[8] PERNIOLA, Mario. Art and its Shadow. London: Continuum, 2004. p. IX

[9] Ibidem, p. XVI.

[10] Dai o titulo do livro de Peter Kingsley: In the Dark Places of Wisdom.

[11] VERNANT, Jean-Pierre. La muerte en los ojos. Barcelona: Editorial Gedisa, 2001. p. 23

[12] KRISTEVA, Julia. Estrangeiros para nós mesmos. Rio de Janeiro: Rocco, 1994. p. 55.

[13] VERNANT, Jean-Pierre. La muerte en los ojos. Barcelona: Editorial Gedisa, 2001, p. 23.

[14] A notícia mais antiga que temos da tela que hoje chamamos de A Tempestade encontra-se na Noticia d’opere di disegno, de Marcantonio Michiel: na página datada de 1530, ele registra da casa de Gabriele Vendramin, em Veneza, a paisagem na tela com a tempestade, a cigana, e o soldado… pelas mãos de Zorzi da Castelfranco.

[15] SAID, Edward. Op. cit., p. 174.

[16] Ibidem., p. 182.

[17] Ibidem., p. 183: “At this extreme the exile can make a fetish of exile, a practice that distances him or her from all connections and commitments. To live as if everything around you were temporary and perhaps trivial is to fall prey to petulant cynicism as well as querulous lovelessness.”

[18] Ibidem., p. 173.

[19] …ou dormido no interior de uma caverna. Kingsley argumenta que este aspeito da filosofia occidental tem ficado nas sombras. De acordo com Kingsley, a herança de Parmenides não se mantém viva no legado platónico senão que pelo contrario foi obscurecida por este. Os herdeiros do pensamento pitagórico, com o qual Parmenides estava emparentado, foram os estoicos. Esse vinculo, diz Kingsley, pode ser descoberto por meio da analise de traços históricos dispersos, mas também se olhamos para a tradição da arte da quietude, á qual Platão era alheio.

[20] KRISTEVA, Julia. Op. cit., p. 25.

[21] Isaías 65:25

[22] KRISTEVA, Julia. Op. cit., p. 112.

[23] SAID, Edward. Op. cit., p. 174.

[24] Conceito desenvolvido no livro de Ernst Jünger intitulado Emboscados.

[25] VILA-MATAS, Enrique. Historia abreviada de la literatura portátil. Barcelona: Editorial Anagrama, 2011, p. 86-87.

[26] Ibidem., p. 88.

[27] Ibidem., p. 84.

[28] KINGSLEY, Peter. Op. cit., p. 67: “El viaje que describe cambia el cuerpo; altera todas las células”, diz Kingsley sobre o poema de Parmenides.

[29] Os pholearums ou pholeos eram, segundo Peter Kingsley, centros de incubação noturna relacionados ao culto do deus Apolo, onde, num estado de ensonhação e quietude total, isolados em cavernas, os doentes eram curados tanto em mente e corpo com ajuda de um

pholarchos ou sacerdote-medico do culto. KINGSLEY, Peter. Op. cit., p. 78-79.

[30] KRISTEVA, Julia. Op. cit., p. 39

[31] VILA-MATAS, Enrique. Op. cit., p. 81-82.

Claudia Rodriguez Ponga Linares desenvolve sua pesquisa doutoral sobre relações entre formas de produção artística e modelos mágicos na ECA/USP, é graduada em Belas Artes pela UCM de Madrid e Mestre em curadoria pela Goldsmiths College de Londres. Escreve e cura. Tem publicado o livro Tentempié e atualmente é colaboradora da plataforma multimedia El Estado Mental (Espanha). No 2014 curou a exposição Abrakadabra na Galeria Jaqueline Martins e neste ano seu projeto sobre Miniaturas, maquetes, vodu e outras projeções políticas foi selecionado no edital do C.LAB Mercosul de Blau Projects. Recentemente foi premiada com uma bolsa da UCLA para participar da Conference on The Arts in Society em Los Angeles e ministrará uma matéria no curso online sobre Antropologia e Arte na plataforma mexicana Contexturas (http://www.antropologiayarte.com/).